⚫︎昨日からのつづき、グレアム・ハーマン『ART AND OBJECTS』の第五章。引用部分の翻訳はChatGPTによる(修正なしのそのまま)。

⚫︎クラウスは、これまで見てきた三人とは異なり戦後のフランス思想に強い関心を持つ。クラウスには構造主義的側面とポスト構造主義的側面があるが、この二つの側面はそんなに交わっていないとハーマンは書く。そしてハーマンは彼女のポスト構造主義的側面にはそれほど興味を惹かれないとする。また、クラウスは作品の自律性に重きを置かないし(作品の自律性は「神話」であるという社会史家たちの評決を指示している)、フォーマリストでもなく、作品がアカデミズムに陥らないためにメディウムを意識する必要があるとも考えない。基本的にポストモダニズムを受け入れ、芸術に対する考えも相対主義的であり、世界の中の様々な要素の相互作用以外は存在しないという立場をとる(例えば、言語には差異しかない、という立場)。これについては、そう言い切っていいのか微妙で、「半ばモダン、半ばポストモダン」という「微妙さ」がクラウスの特徴だとぼくは思うが。

ここでは、クラウスがピカソのコラージュについて書いたテキスト(「ピカソの名において」『アヴァンギャルドのオリジナリティ』所収)が取り上げられる。これについてハーマンは《クラウスはグリーンバーグのキャンバスの下地にあった背景を、観る者が存在する床の上に引き上げようとしています》と書いている。

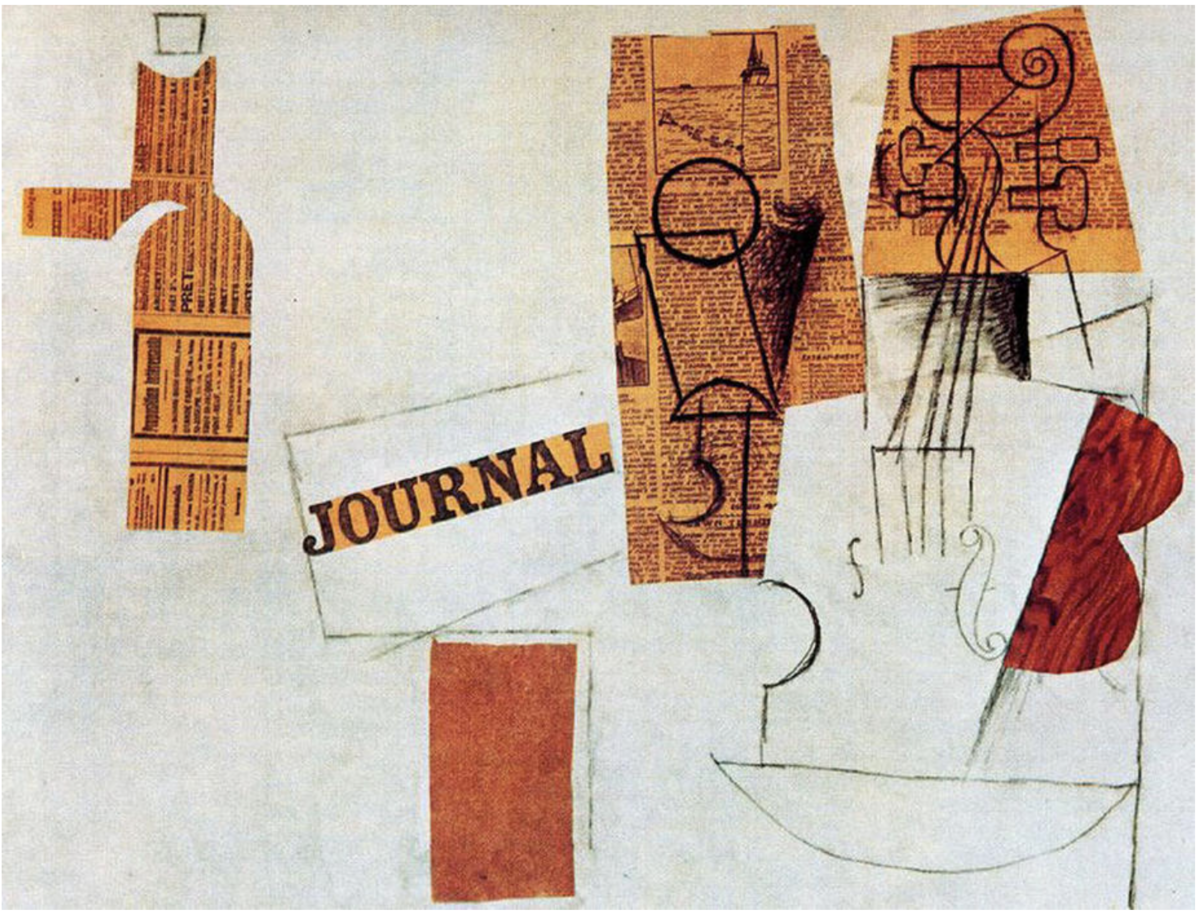

⚫︎クラウスによるピカソのコラージュの分析については、ぼくは最終的には同意はできないのだが、しかし「思弁」として非常に面白い。だがここではテキストの細かいところまでは立ち入らずに、ハーマンが問題にしているところのみを見ていく。まずクラウスは、ソシュールによる「言語記号はそこに不在のものによって成立する」という話を持ってくる。「イヌ」というシニフィアンのシニフィエ(概念)は、猫ではない、狼ではない、イスではない…、という、多くの「イヌでないもの(そこに不在の概念・聴覚イメージ)」との示差的な関係によってのみ成り立っているということを言う。そして《現前ではなく不在の関数としての記号は、シニフィアンと非物質的な概念の結合であり、それとの関係において(…)いかなる指示対象も存在しない(したがってラベルを添付するいかなる事物もない)こともありうるのである》と書く(これは、谷川握、小西信之・訳からの引用)。そして、ピカソのコラージュは「自然的な視覚世界」をソシュールの言うような「人工的にコード化された言語」へと変換しているのだと言う。

例えば、ピカソのコラージュに多く描かれるヴァイオリンのf型の響孔に注目する。弦を軸にして左右に二つ開けられるこの穴は、反転的に対称で、同じ形、同じ大きさである(実物においては)。しかしピカソのコラージュの多くでは、この穴が左右で大きさや描法が異なっている。クラウスはこの左右の大きさの違いを「奥行短縮法(遠くの物を小さく描く)の記号」だとする。つまり、平面的で正面性の強いコラージュ作品の中で「不在」である「奥行き」が(あるいは、「奥行きが不在である」という事実そのものが)、f型響孔の大きさの違いとして表現されているのだ、と。

↑ パブロ・ピカソ「グラスとヴァイオリン」1912年

あるいは、コラージュにおいて「図」を示す形は「地」を形成する台紙の上に(前に)貼り付けられる。上から貼り付けられた「図」の紙は、その形と同じ形の分だけ下地となる台紙を覆い隠すことになる。そこには平面の中に(平面的なままで)明確な上下(前後)関係という奥行きが作られる(深さの「即物化」)。だがこの「覆い隠す」という事実が、覆い隠すことで隠された台紙(地)の「不在」を表現することになるとクラウスは書く。《貼りつけられた面によって覆い隠された支持体の地が、コラージュ構成要素それ自体の中で縮小複写されて再び表面化するからだ。コラージュの構成要素は、もとの面(マスター・プレーン)を覆い隠すが、結局はそれを描き出すというかたちでその面を再現=表象する》。《場はそれゆえみずからの内部でみずからの不在という形象として、いまや即物的に不可視となった物質的存在の指標として構成される》(これもまた谷川握、小西信之・訳からの引用)。

そしてハーマンは書く。《クラウスがここで目指しているのは、実際の深さを排除し、作品の表面に深さの模擬的な書き込みを行うことです》。《これは単なるシミュラクラムではなく、真正の深さのシミュラクラムであるということです》。実際の深さ(実在的対象)と深さの模像(感覚的性質)。こうなると一気にOOOっぽくなる。

↑ パブロ・ピカソ「果物鉢、ヴァイオリン、ワイン・グラス」1912-13年

⚫︎そして、グリーンバーグとの比較。《実際、グリーンバーグとクラウスは、コラージュや他のどんな芸術作品においても背景が現れることはないという点で驚くほどの一致を示しています。彼らの違いは、グリーンバーグがコラージュの解釈において隠された背景を1つからいくつかに増やす一方、クラウスはそれを1つからゼロに減らすという点です。これにより、背景を不在のしるしの連続に内包させ、作品自体の表面に記されることを強調しています》。

例えばクラウスはラカンの「盗まれた手紙」を引く。手紙はどこにも隠されてはおらず、白日の下にさらされているが、そうであるが故に見つけることができない。表面に現れた模像としての不在(深さ)とはそのようにある。クラウスはそれを《前景でありつつ背景でもある、明確に底辺である上部》と言い、それが露わになる《リアルとの遭遇は、「視界の中のブレイク」または「言語の流れの中のブレイク》なのだと言う。

だがここでもハーマンは(スタインバーグと同様に)クラウスの唯心論的、あるいは相関主義的傾向を危ぶむ。《ラカンのリアルは、心の外にある現実世界を表すものではなく、意識自体に内在するトラウマを意味し、そのリアリティは彼の他の2つの重要な用語、シンボリックとイマジナリーの明確に人間的な領域から離れた現実を持ちません》。《要するに、クラウスは哲学的唯心論の形式を受け入れているようです》。《クラウスは、ラカンの有名なブリキのサンドイッチ缶が彼を見返す例を引用し、主体と客体の新しい平等性を示唆するかのようです。しかし、このような相互性は、人間と世界が依然として図に許される唯一の2つの項目であるため、唯心論を抜け出すのに十分ではありません。何よりも、物が互いに見つめ合うという話は全くなく、人間の主体は常に場面のどこかに存在しなければなりません》。

⚫︎しかしそれでもなお、ハーマンは、グリーンバーグよりもクラウスの方がOOOに近いとも言う。それは、グリーンバーグとって基底面(地)は一つであり、あるいはせいぜいそれが複数に分岐するだけだが、クラウスにおいては、個々のオブジェクトごとに、それぞれ固有の背景(地)があることを認めているからだ、と。

《彼女は、深さの回転がコラージュの表面に平坦化されると主張しているとしても、それは表面全体のおかげではなく、むしろ特定の個別のオブジェクト、例えばバイオリンのf字形の音孔のおかげだと言えます。Kraussは哲学的リアリズムに対する敵意が強いにもかかわらず、この点ではOOOとの連携が十分に可能な点です。》

(つづく)