●19日の日記に、永瀬さんが応答してくださっています。

http://d.hatena.ne.jp/eyck/20130420

●以下は、応答でもあり、独り言でもあるようなものです。

まず、19日に書いたことはどちらかというと「隙間」という時にぼくがどういうことを考えているのかというところの説明に重点があって、ベーコンの絵にもそのような要素はあるのだということで、必ずしもベーコンの絵の中心的な特徴として「隙間」があるということとではないつもりでした。「隙間」について考えるならベーコンよりもっと適当な作家がいくらでもいるというのはその通りだと思います(永瀬さんの例示のとおり、晩年のポロックなどまさにそうでしょう)。ただ、ベーコンの絵の面白さはまず、「フィールド」と「人体のイメージ」と「線」という異質なものの交錯にあるとは思うのですが(例えば、人物――特に左足――には奥行があるのに、背景のフィールドは奥行のない壁のように垂直に立ち上がっていて空間的に矛盾している――そして壁の影が矛盾をさらに強調している――「横たわる人物像No.1」など)、その時、人体のイメージがフィールドや線との間にもつ関係において、人体が隙間を内包するような描かれ方をしていることはけっこう重要だとも思います。

●ベーコンの描く人体のイメージは、確かにそれを実在物として見ようとするとかなり弱い感じなのですが(特に図版で見るとその弱さは倍増するのですが)、しかしそこにはやはり、ちょっと不思議な強さがあることは認めざるを得ないと思います。その不思議な強さは、イメージと絵の具の質感とががっしり結びついているような、いわばクールベ的な強さとはまったく違うもので、解像度の粗い不鮮明な映像がふいに現れることで強く印象づけられるというような、ホラー映画の幽霊のような意味での強さだと言えます。ただ、ホラー映画において一瞬の不意打ちによって可能であようなイメージの強さを、絵画というフィックスされた媒体で持続性のある形で実現しているというところが面白いと思います。

あるいは、心霊写真と言って見せられた写真の、シミのようにしか見えなかった部分が、ある瞬間にふっと「顔」に見えてしまった、その時の瞬間的な感覚(シミ→顔という移行の瞬間の「→」の間の感覚)が、ある程度新鮮なまま絵画として保存されている、と言えばいいでしょうか。ガラスで覆って見えにくくするというのも、新鮮さを保つための(あまりに)リテラルでありすぎるやり口の一つかもしれません。

そのような、ある偶発的瞬間にたちあがるイメージを、持続的に存在させるために、それ自身が落差と欠落を多く含んだ崩れたイメージ(多数の瞬間の寄せ集めとして「この瞬間」があるようなイメージ)として人体が描かれる必要があったではないかと思います。

デッサンは弱くても、がっしり、しっかりとらえるのではない、なるべく少ない手数でなるべく多くの隙間をもつイメージをたちあげるような、ある直観的な描画の手際の良さ(運動神経)のようなものがベーコンにはあるように思います。自分がよそ見している間に描けてしまっている人体、のような。絵に(絵の具に)触り過ぎてはいけない、最短距離で効果をあげなくてはいけない、という緊張感が伝わってくる気がします。凝視するような絵というより、何度も繰り返しチラ見するような絵。

●ただ、この人体イメージの不思議な強さは、それだけで絵画を支えうるほどの強さではなく、あくまでフィールドに両脇を支えられ、引っ張り上げられるようにして(そして、フィールドとイメージとを共に斜めに串刺すような線との関係によって)はじめて絵画としての強さをもつものだと思います。そしてそのフィールドの成立とイメージの瞬時性は、形式的な次元で、抽象表現主義的な作品(例えばニューマンや中村一美)の現れ方に似ているように思われます。

五十年代の多くの作品は、外が暗くて、室内が明るい時に、窓ガラスに映っている像を室内から見ている時に見えているものように見えます。そこにあるのは、ガラスに映った手前にある室内の風景と、ガラスの向こうに広がる暗い風景と、ガラスそれ自身の三層ということになります。そう考えると、例えば「屈む裸体のための習作」における、すだれ状の縦ストロークとその隙間のキャンバス地が露出した部分という、二重化した背景の不思議な関係性や、背景と人体イメージとの位置関係が不明瞭であることも納得できる気がします。あるいは「スフィンクス」で、スフィンクスの顔と、メガネでスーツ姿の男性の顔が二重になっている関係性が理解できる気がします(窓からスフィンクスを見ている状態)。リテラルにそういう状況を描いているというより、イメージが(三次元空間的秩序によってではなく)反映像ように重ねられているということでしょうが。ここで、ガラス窓に映ったかのようなか弱いイメージを、絵画として成立させているのはガラスという透明性のある硬い平面(ガラスそれ自身)であり、実際にその役目を果たしているのが抽象表現主義的なカラーフィールドだと言えるのではないでしょうか。

あるいは、「肖像のための習作Ⅵ」や七十年代以降のベーコンの絵を観て、初期のゴーキーが人物を描いた絵を思い出さないことは難しいと思います。

ゴーキーの描く人物。

http://1.bp.blogspot.com/-jEZoV4QHvss/T5BKimj-VvI/AAAAAAAAAc0/I-x-L3wXeZU/s1600/arshile_gorky_the_artist_and_his_mother.jpg

これには二重の意味があって、一つは、抽象表現主義的な形式性との連続性が確実にあるということで、しかしもう一つは、それを、ベーコンがあんな風に方向を変えて、(フォーマリズム的に見れば無手勝流に歪めるように)違うやり方で使っちゃってるのが面白い(ユニークだ)ということです。共通の地盤があり、そして違う方向への分岐がある、と。

●ベーコンの絵の面白さの一つに、前述したように映像的な感覚を絵画において実現しているというところがあるように思われます。映像的な(映像を再現する)絵画ではなく、絵画があくまで絵画として成立しつつ、映像的な感覚を表現している(イメージを映像的に立ち上げている)、というような。そのような絵画を制作する時に、純粋に絵画的であることを目指した抽象表現主義的なカラーフィールドが「こんな風に役に立つのか!」という皮肉な驚きのようなもの(思わず苦笑、みたいな)も、ベーコン特有の面白さとしてあります。フォーマリズム的な絵画の理念の一つに「かげろうのように立ち上がる視覚」というのがあるとすれば、それはまさにベーコンの人体で逆さまに実現されているのではないか、という悪い冗談のような皮肉が生まれます。それは抽象表現主義の作品の内には、モダニズム的な言説が示すものと別の方向へゆく可能性もあるのだ、という逆照射も可能ということです。とはいえ、それがたんに「フォーマリズム批判」に着地してしまうと退屈ですが。

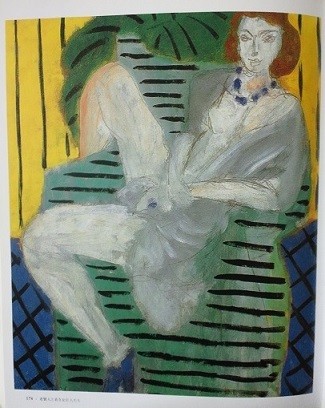

●ただ、これも形式的な問題ですが、三次元的なイリュージョンをもつ人体のイメージが、平面的なフィールドによって両脇から支えられ、つりあげられ、後ろから押し出されるようにして成立する、そしてそこに「線」が独自の機能をもつという画面構造あり方はマティスなどには既にあると思います。例えばマティスの下の絵などはそういう感じに近いように思われます。下の絵の場合、ソファに当たる色面が人物の体重を受けとめる左ひじや腰と接触する辺りに、わずかな凹みのような三次元的イリュージョンが施されているのが三次元的人物と二次元的色面を共存させる微妙なポイントで、こういう微妙な操作はベーコンにも受け継がれているように思います(このわずかな凹みが、平面と立体、重力と反重力を媒介し、絶妙なバランスを生んでいる)。そしてここでは「線」が「線」として独自の機能を果たしているように見えます。例えば下の絵と、今回出品されている「座像」や「横たわる人物像No.1」「横たわる人物像No.3」などと比べて考えることもできると思います。マティスの人体は映像的ではないし、人体の描出や形態がフィールドの側を押し返してもいる――双方が拮抗し、相互作用している――という点で、マティスの方が絵全体としての動きがずっとダイナミックで、絵として強いことは間違いないのですが。ベーコンの場合は、人体がフィールドに支えられていると同時に閉じ込められている感じがあります。ベーコンは何かを絵のなかに「閉じ込めたい」感じなのだと追います。

(ウェブ上で画像が見つからなかったので、こっそり小っちゃめの画像をアップします。「青と黄色の背景の肘掛け椅子に座る女」1936年)

●ベーコンにおける「線」の機能ですが、これについて考えるにはもう少し多くの作品を観てみたい気がします。ただ、いくつか言えることはあると思います。多くの作品に見られる、時にカーテンのように見えたりもする(実際、後にカーテンへと発展してゆく)すだれ状の縦ストロークは、マティスや中村一美が使っている線(ストローク)と基本的には同様の機能であるように思われます。あるいはそこには「隙間」をつくる機能もあるでしょう。

「屈む裸体のための習作」で人体が乗っているバーや「肖像のための習作Ⅵ」で教皇が座っているイスのフレームを表現する線は、全体として反映像のようなあやふやなイメージである絵のなかで、(あからさまに「ナマの線」に近い表情であるのに)最も物としての実在感が強い物として機能しているように見えます。線こそ最もはっきり三次元的であり(表現的であると同時に座標的であり)、しかし同時に、フィールドのなかでそれを活性化するジップのような役割もある感じ。

そして、人物のイメージを閉じ込めるような立方体をつくる線もあります。例えば、五十年代の作品がガラスの反映のようなものだとして、手前と外とガラス自身の三層があるとすると、この立方体は、その三層のどこにも属していない感じがあるとは言えないでしょうか。あるいは、ガラスのわずかな厚みの間にあるヴァーチャルな広がりというか(デュシャンの「大ガラス」のような)。そのような意味でフィールドでもイメージでも(三次元的な線でも)ない、もう一つ別の層をかたちづくっているのではないか、と。

●ここで、では何故、ベーコンでは人体のイメージが描かれなければならないのかが問題になります(形式の外の主題的な問題)。その点はマティスなどの流れからは大きく離れていて(ここにモダニズム−フォーマリズムから分岐してゆく起点があって)、ごく素朴な意味での他者への恐怖(あるいは端的にただ「恐怖」)が根底にあるからではないかと思います。人にとって、人の存在の気配はやはり特別な意味をもつのだし、その「現れ」の根底には恐怖の感情があるように思われます。それは、動物が自分のテリトリーに侵入してくる未知の個体の気配に対して感じる警戒の感情に近い気もします。当然、そこには性的なニュアンスも含まれると思います。そして、人においては「他者のイメージ」が「自己イメージ」をかたちづくる原基にもなっているとすれば、そのイメージの崩壊は自己崩壊の恐怖ともつながる。

絵のなかに具体的に「人の形」が書かれければならない必然性は、それが作品−眼−脳の間に、直接的に恐怖と結びつく回路を開く契機となりやすいからではないかと思いました(例えば、血のにおいが直接的に何かを喚起するように)。そこには、中枢性への指向とその崩壊の予兆(恐怖)が同時にある感じがします。直観的であいまいな言い方ですが、ポロックとは逆向きの道をたどっている感じもします。ただ、その時の他者−身体とはあくまで他者の気配であり、あるいは気配としての他者であって、骨格や重さをもった「事物としてある身体」とはちょっと違うのだと思います。魂でも霊でもなく、あくまで身体なのですが、しっかりとした造形的(物質的)構造をもつ身体ではなく、アンフラマンスとしての身体のような感じではないか、と。だけどその気配は、もやもやして曖昧で緩いものではなく、シャキッとして尖っていてハードなものだという感じ。そのようなもの(気配・恐怖)を描きたいとしたら、あのように描くしかないということなのではないかと思います。

この辺りについてはざっくり雑にしか書けていませんが、おそらくこの地点で、ジャコメッティとの対照性が問題になってくると思います。

●ここに書かれたことはすべて、あくまで今回のベーコン展で観ることの出来た作品(主に五十年代に制作された作品を中心としたもの)だけから導かれたものだという保留は必要なのですが。

●あと、ベーコンとジャコメッティとの対照性(相補的対照性)について考えるのはけっこう興味深いことだと、改めて思います。もし、永瀬さんや上田さんと改めてお話をするとしたら、ベーコンの話だけだとこれ以上ひろがらない気がするのですが、ベーコンを起点として、あっちこっちに話が飛ぶということなら面白くなる可能性はある気がします。ベーコンは、一見、孤高の作家のようでいて、実は様々な傾向が交錯している交差点のような存在なのかもしれないという風にも感じられたので。