⚫︎ただただ、ひたすらに気持ちの良い、秋の午後。

⚫︎ただただ、ひたすらに気持ちの良い、秋の午後。

⚫︎マニアではないし、マニアになる気もないが、ミステリの、マニアックな傾向にある分厚い小説で、再読したいと思う作品(『虚無への供物』や『匣の中の失楽』や『夏と冬の奏鳴曲』や『哲学者の密室』など)、それと、未読だが読んでおきたい作品(『暗黒館の殺人』や『美濃牛』や『有限と極小のパン』や『鵼の碑』など)がそれなりの数、本棚にあるのだが、自分の人生の残り時間なのかで、それらを読む時間をどうやって作り出せばいいのかと考えると途方にくれる。「忙しい」などとは無縁の生活をしているとはいえ、歳をとると「無駄な時間」を作るのがけっこう困難になる。

しのごのいわずに読み出してしまえばいいとも言えるが、しかしそうすると、確実に「別の何か」をする時間が圧迫される(読みたい本はミステリだけじゃないし、というかミステリではないものの方が圧倒的に多いし関心としてもそちらの方に重きがあり、かつ、本を読む以外にもすべきことはある)。もういい加減いい歳なのだから、ミステリの、(さらっと読めるようなものは別として)時間を取られるマニアックな大長編みたいなやつは諦めて、気にするのをやめた方がいいんじゃないかとも思っているだが、そうこうしているうちにまた新たなタイトルがそこに追加される。

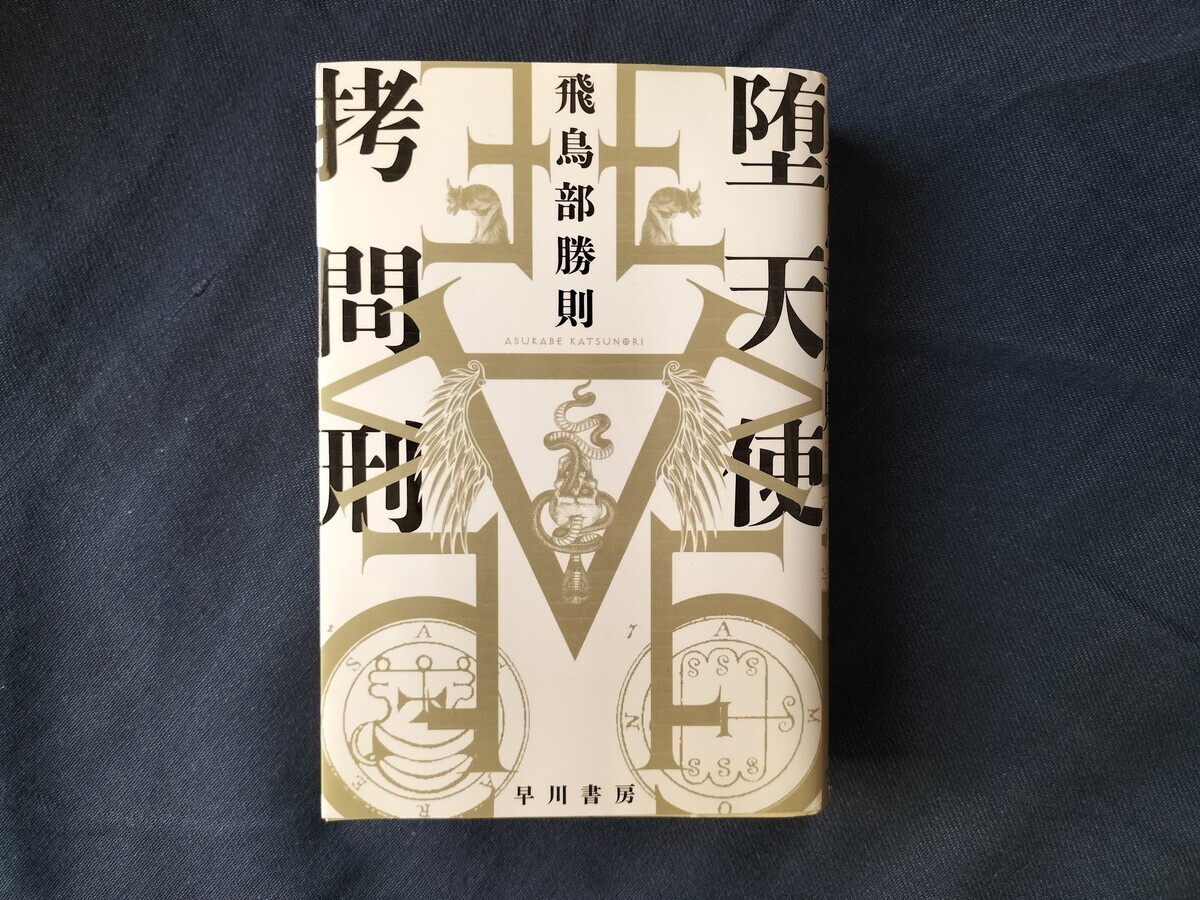

『堕天使拷問刑』(飛鳥部勝則)。ミステリ好きのYouTuberたちの間で「幻の奇書」として評判であることが前から気にかかっていたタイトルだが、絶版で、古本も高騰していて、図書館にも置いていないので、読みようがなく、どうせ読めないのだから仕方ないと諦められていたものが、今年になって早川文庫から復刊され、千数百円で買えるという状況になり、手が届く、読める、となると気になるようになってきて、それでもなるべく気にしないように努めてきたのが、あるとき、ふと魔がさして買ってしまったのだった。

(サブカル的でマニアックなものが気にかかってしまう性癖はもういい加減何とかならないものかと思うのだが、なかなか何ともならない。)

(マニアックだと評判とされているものでも、実際に読んでみるとそこまででもないかなあと思うこともけっこう多いのだが、懲りないのだ。)

⚫︎横浜聡子監督の映画『海辺へ行く道』は、パンフレットにテキストを書いたということもあって、ネットにあがっている感想をときどき見たりするのだけど、ヤバいんじゃないかなあと思うのは、多くの人が「カナリアの笛」という装置について、簡単にというか、素朴に信じて(受け入れて)しまっているということだ。

あんなのただの「笛」に過ぎない。そこに、「本物の芸術家だけが美しい音色を奏でられる」とかなんとか、何の根拠もない呪いの言葉が乗っかっている。繰り返すが、この言葉、この「言われ」にはそもそも根拠が何もない。しかし、根拠がないくせになぜか強気な「強目に断言する言葉」が乗っかることで、そこに呪いが発生し、選別する権利という「権威」が発生し、排除と選別を正当化する道具になる。その呪いと権威により「支配の道具」として機能してしまう。

(これは、上から押し付けられたものではなく、下から生まれる自然発生的な権威である、というところが厄介なのだ。)

笛を吹いて音が出なかったとしても、それはただ笛が壊れているだけかもしれないし、吹き方が悪いだけかもしれない。

なのに、そう言われた途端、人々はその笛を気軽に吹くことができなくなってしまう。そういうふうに「呪い」が乗っかったオブジェクトにはまず、疑って、警戒してかからなければならない。その自信満々の断定の根拠な何なの ? 、と。根拠なくそれを言うことをサギとかデマとか言うのだ。そんなものを信じてはいけない。それが「社会的な常識」なのではないか、と思う。

「この笛は、心にやましいところのない、純粋な心の持ち主にしか音を出すことができません」という言葉があるとする。心にやましいことが一つもない人間など存在しないので(ここは強気に断言する)、このような言葉はそれ自体として圧力であり威嚇であり脅迫である。そのような笛は呪物となる。

『海辺へ行く道』が良いのは、この呪いが最後にはちゃんと解かれるというところだ。差し当たり「芸術の制作」とは関係のない、不動産屋の女性も借金取りの女性も、笛を吹くと美しい音が鳴る。ここで、排除と選別という呪いから解き放たれた「(吹けば音の出る)ただの笛」が奏でる美しい音が、二人の女性の友情を祝福する。

それはつまり、最初に美しい音を鳴らした中学生もまた、別に「本物」でも「純粋」でもなかったということになる。周りの大人たちが勝手に、彼に「本物」や「純粋」であることを背負わせ、強要しているだけなのだ。だから、二人の女性が笛を奏でることで、中学生も「本物」や「純粋」から解放される。彼の「悪意」や「いかがわしさ」が認められる。

⚫︎ガツンと直撃的に自分に返ってくるブーメランでもあるのだが、何かしらの「作品」に対する批判的な感想を見ていると、その多くの場合、それが表現しているのは、作品の欠点であるよりも、それを評している評者の見識の狭さというか、思いこみや臆見であることが多いなあと思う。

これは、作品を適切に批判することの難しさ、ということになるのだが。

作品が常に正しいなどというつもりはないが(作品を批判するなと言っているのではない)、それにしても、その否定の内実は、ただ、あなたの持っている常識の狭さや、あなたが何かに対して勝手に決めつけている定義、あるいは、あなた自身が一度も疑ったことのない(しかしそれが正当であるという根拠も特にない)リアリティライン等の「外」で作られているもの、あるいは、あなたが想像することもできていない別の価値基準で作られているかもしれないものに対して、あなたが適切に対応、反応できていないというだけのことなのでは ? 、と思ってしまう。

そういうものに対して、自分にとっては必要がない、興味がない、面白くない、よくわからない、ピンとこない、という反応をするのは正当なことだ(人には、何かに対して「興味を持たない」権利があるだろう、すべてに関心を持つことは、すべてを知ることと同じくらいに可能ではないことだ)。あるいは「違和感」と「保留」は重要だ。はっきりと否定的な態度に出るというまでの根拠はないが、ちょっとこれを即座に肯定することもできないなあという「保留」をつけることは、批判的思考の始まりだろう。実際、この世界は否定も肯定もしきれない「保留」だらけだ。

しかし、それらを理由に、断定的に否定するような態度、あるいは時には攻撃的な態度に出るのはどうなのだろうかと、感じることが多い。

何かを否定するには、否定するに足りる根拠(その正当性について吟味できる根拠の提示)が必要であり、否定は断定的であってはならない。ピーマンが嫌いな人が、ピーマンを嫌う(ピーマンを食べない・ピーマンを避ける)のは、その人の自由であり、権利であって、特に理由(理由の提示)も必要ないと思うが、ピーマンが嫌いだという理由で、ピーマンを(ピーマンの存在を)否定することは許されないのではないか。

(だとしても、ピーマンが嫌いな人が「自分はなぜピーマンが嫌いなのか」について考えることは重要だと思う。それが知性ではないか。ただし「ピーマンが嫌いな人は皆、自分がなぜピーマンが嫌いなのか考えなければならない」とまで言うことはできない。別に、考えなくてもいい。というか、ほとんどの人は考えないのだろうし、それは仕方ないかなあと思う。)

⚫︎最後の方で、肯定 / 否定 と、好き / 嫌い とが混同されてしまっているが、ここで言いたいのは、「否定」するまでの根拠はないとしても「嫌い」を表明する権利は確保される必要があるだろう、ということだ。「嫌い」を気軽に言えないのはヤバい。しかし、「嫌い」と言う権利を確保するためには、「嫌い」と「否定」との違いをきちんと確保する必要があるということだと思う。嫌っていても否定はしない、というような態度が可能である必要がある。

⚫︎「否定」「違和感(保留)」「嫌い」の、それぞれの違いが明確にある必要がある、のか。

⚫︎稀なことだが、コミックを買った。紙の本で。この10年で買ったコミックといえば、三好銀、施川ユウキ、三島芳治、久野遥子くらいだろうか。

『解剖、幽霊、密室』(サイトウマド)。まったく何の知識もなく、タイトルと表紙に惹かれて買った。他には、榎本俊二が推薦しているという帯の情報があるだけだった。「複層住戸」「怪獣を解剖する」「天井裏に誰かがいる」という三つの短編が収録されている。

思っていたのとはちょっと違った。意外なくらいにマニアックな感じがなく、素直であっさりした感じ。それが物足りないとも言えるし、そこが美点で新鮮だとも言える。「怪獣を解剖する」は、ぼくには常識的すぎて薄味であるように思われた(ただ、この作品は長編化されているようなので評判が良いのだろう)。「天井裏に誰かがいる」は、とても興味深い複雑な幽霊譚だが、基本として「素直であっさりしている」という作風であることから、もう一つ深掘りして欲しいという感じを持ってしまう。律儀に、元ネタとなった作品や資料が付記されているのだけど、まあ、そうだろうなあという感じで、ネタ元が割と素直に反映されている。この素直さに、捻くれたぼくなどは戸惑いと新鮮さを感じる。

(幽霊は、一方では未知で異質な存在であり、恐怖を惹起させるが、もう一方で、概知の懐かしい存在でもあり、それはノスタルジーやセンチメントを惹起させる。この両者が分かち難く、分節化が困難な形で結びついてこそ幽霊のリアリティーがあるが、多くの場合はその一方が強調される。この作品ではその両者を融合させる手つきに新鮮なところがあるように思われた。)

で、「複層住戸」がとても面白かった(勝手な言い草だが『セザンヌの犬』と通じるところがあるようにも思った)。大学入学のために上京して借りた部屋にどうも幽霊がいるらしい、という、最初の設定はよくある話だ。ただ、この「幽霊がいるらしい」という一つの出来事と思われたことに、互いにまったく無関係である二つの異なる原因があった、という展開になるところが面白い。二つの異なる原因の複合により、一つの出来事と思われる事柄が構成されていたことが、だんだんとわかってくる。

二つの原因の一方が、下世話な、というか、人間社会にありがちな、エンタメ的なフィクションとしてもよくあるような原因なのだが、もう一方の原因が、抽象的というか、思弁的で、一つの「世界観」を示すようなもので、この二つの原因の混ざり方が面白い。どちらか一方であればありふれているかもしれないが、この二つがこのように混じるというところが新鮮だった。

主人公が借りた「部屋」は、二つの意味で、もう一つの「別の部屋」とつながっているのだが、一方が、物理的で社会的で三面記事的なつながりで、もう一方が、抽象的で思弁的でSF的というかファンタジー的なつながりで、それら二重の異なるつながりの「複合」によって「幽霊がいる」的な、ホラー的現象が生まれる、という面白さ。

⚫︎『黄龍の村』をU-NEXTで。初めての阪本裕吾監督がこの作品で良かったのか悪かったのか。ホラーかと思って観たのだがぜんぜんホラーじゃなかったし。

この作品を受け入れられるのかそうではないのか、楽しめるのか楽しめないのかで、「作品」というものをどう考えているかということについて、けっこう根本的な違いが問われるというような作品だと思った。で、ぼくはちょっとこれはないかなあと思った。

まず、8人の若者たちのグループが出てくるのだが、そのうち3人が、はじめから明らかに他の人たちとはノリが違う(つまり、この3人は明らかに何らかの伏線として「仕込まれている」ことがはじめからバレバレなのだが)、なぜ、このパリピのグループの中に異質な3人が紛れているのか、どのような理由やきっかけで、この8人が一緒にバーベキューに出かけることになったのか(普通に考えれば、まずそういうことはないだろうと思う)、この点について何の描写も説明も正当化もないことを受け入れられるのか(これは、作劇技術的にもけっこう大きな欠点だと思う)。

二つ目として、パリピの4人(パリピノリの5人のうちの1人は「仕込まれていた人物」なので、結果として4人)は、はじめから殺されることがわかっていて、殺されるためだけに「謎の村」に入っていくということを、他の4人は知っている。というか、彼ら(非パリピの4人)はそのようにあらかじめ「仕込んでいる(計画している)」のだが、そんなことが許されるのか。この点をスルーしてしまっていいのかというところが引っかかる。非パリピの4(+1)人の方には、復讐なり、悪の退治なりという大義名分が(それも十分とは思えないが)一応あるのだが、パリピの4人は、何も知らされず、はじめから本当にただ犠牲になるためだけに存在していることになる。彼らの存在の扱いがあまりに軽い。このことに目をつぶれる(これを許せる)のか。

三つ目として、日本の、閉ざされた因習的な村のありようとして、あまりにリアリティがない。あからさまに「嘘の話」だし「嘘の村」なので、現実らしさという意味でのリアリティが必要だということもないと思うが、それにしてももうちょっと何か「嘘」としてのもっともらしさというか、背景的な厚さを生むつくり込みなどが特にないので、あまりに薄っぺらのぺらぺらに感じられて、そこに萎えてしまった。

大きいところはこの三つくらいだと思うが、これらのことを気にかけることなくスルーすることができれば、意外な展開と充実したアクションに溢れたこの作品は、かなり楽しく観る事ができる面白い作品となるだろう。でもぼくはそれらスルーする事ができずに、最後までずっと違和感が拭えなかった。

(リアリティというのは必ずしも「現実らしさ」のことではないのだが、それでもどこかに、何かしらの形でリアリティがないと、フィクションの説得力が生まれないというように、ぼくには思われる。)

(追記。あと、ラスボスが意外とショボい、ということもあるか。)

⚫︎近所にある市立図書館の分館は頻繁に(週二回くらい)利用するが、ほぼ、カウンターで本を返却して、カウンターでネットで予約していた本を受け取るだけで、書棚の方までなかなか行かないが、たまに、気まぐれで書棚をみて回る。ひさびさに書棚をみたら本の配置が変わっていた。これまでは同じ「小説」でも、単行本と、ノベルズと言われるような新書版の本とは分けられていて、それぞれ別の場所に置かれていたのが、現代日本語の小説が全部一括りで、作家の五十音順に並べ直してあって、これまでノベルズが置かれていた場所には文庫が置かれていた。

たんに配置が変わっただけで中身が大きく変わってはないようだが、なんとなく新鮮な感じで見ていた。ちょっと前に津村記久子の『水車小屋のネネ』を読みたいと思ったことがあって、しかしふと思っただけでネットで買ってもいなかったし図書館で予約もしていなかった。書棚を見ているときにそれを思い出して、あるかなと探したらあった(二冊並んでいた)。棚から出して本をパラパラ見ていると、津村記久子の本が並んでいるすぐ左に「辻村深月」という著者名の本が並んであった。

ああ、すごくちょくちょく名前を目にする、有名な人気作家だ、と思った。読書系YouTuberとかにもよく取り上げられている(のを、よく見ているような気がする)。ただ、ぼくはまったく読んだことがないし、どんな作家かも知らない。そう思いながら背表紙を眺めていると『かがみの孤城』というタイトルの本が目に引っかかり「あ、なんかこのタイトル、(おそらくYouTubeで)やたら見かける気がする」と思った。意識的に気にしたことがないにもかかわらず、なぜかこのタイトルを知っているとしか思えないという風にして思い出される何か。知らないけど知っているという感じ。本を引き出してみると、装丁も明らかに見たことがある(知っている)気がする。

そこで、超有名な人気作家だけど自分としてはこれまでまったく未知だった作家の、超有名作だけどどんな話なのかまったく知らない小説、という括りで、もう一冊選んで二冊借りて帰ろうと思った(すでにたくさん借りているので、あと二冊しか借りられないという状況だった)。この時点で『水車小屋のネネ』はまた今度の機会に、ということになる。

文庫にはだいたい「あらすじ」がついているが、単行本には「あらすじ」も書かれていない場合が多いので(「帯」に書かれている場合が多いのだろうが図書館なので「帯」はない)、どんな話なのかよくわからないままで選ぶことができる。しばらく書棚をぐるぐる回って、恩田陸の『三月は深き紅の淵を』を借りて帰ることにした。この表紙もすごく「見たことがある」感がある。

(もしかすると恩田陸は随分昔に一、二冊くらい読んだことがあるかもしれない危険があると後から思ったのだが、読んだとしてもほぼ忘れているのでよしとする。)

⚫︎その前に、久々に村上春樹を読んでみようかという気になって、『騎士団長殺し(上)』を手にしてパラパラ見ていたら、《「その答えはイエスでありノーである」》というセリフが書かれているのが目に入って、読む気がすっと失せてしまった。

(目の前にリアル書棚があると、このような「気まぐれ」を発動することができる。とはいえ、読みたい・読むべき本やテキストが他にたくさん溜まっているので、読むかどうかはわからない。)

(追記。この日記を書き終わってから、二冊の本をタイトルで検索してみたら、『かがみの孤城』はアニメ化されていると知った。ああ、そうか、ならばきっとU-NEXTのサムネイルで見たのだ。だからタイトルに覚えがあったのか。そういうんじゃないつもりだったんだが、失敗した、別の作品に目が引っ掛かれば良かったのに、と思ってしまった。「無意識」がもっと面白い感じで作動したのかと思ったのに。)